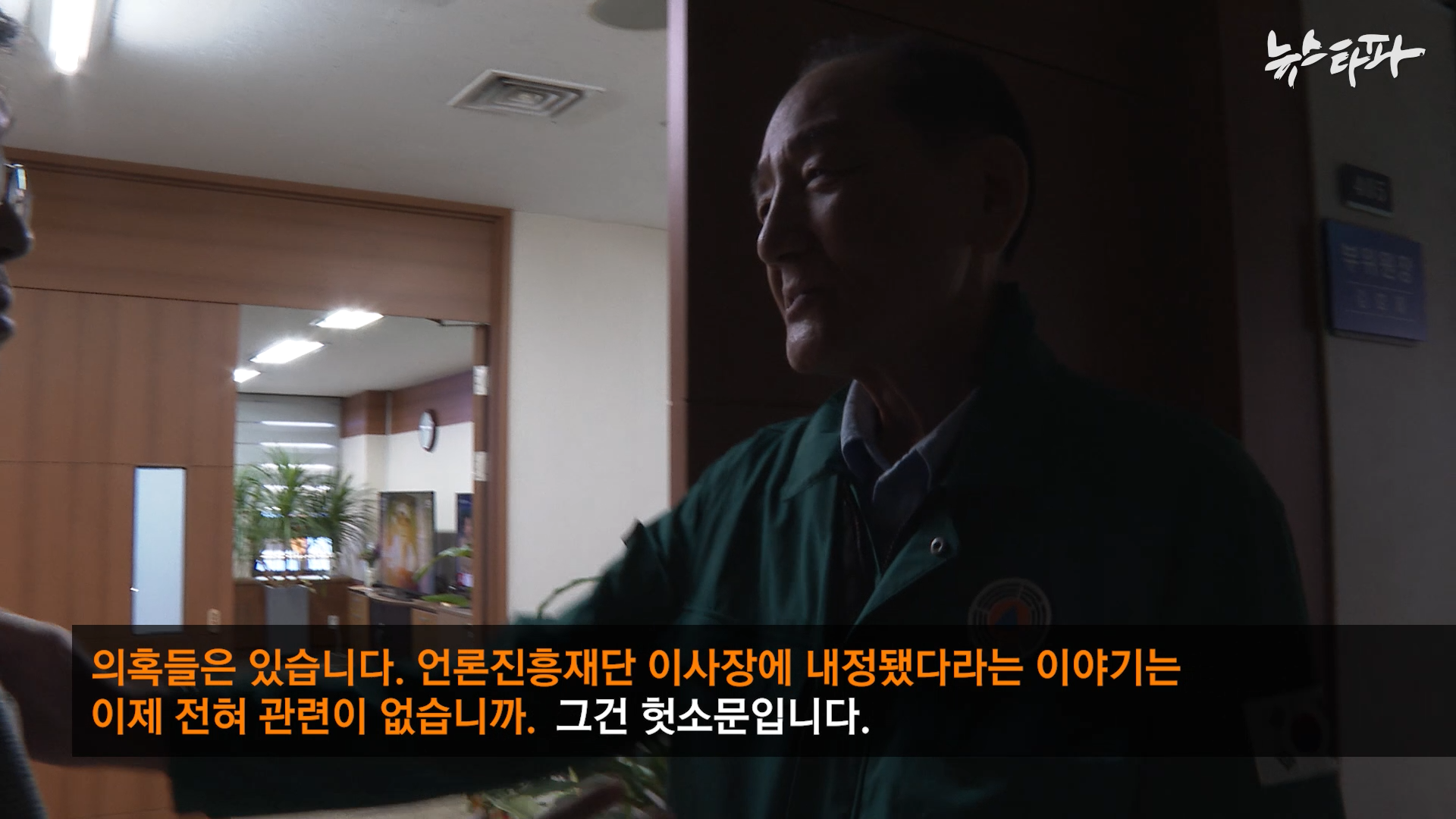

벌써부터 야당에서는 김효재가 언론재단 이사장이 되면 “정부 광고나 신문 지원, 기자 연수 등에서 친정부 언론에 편중된 배분이나 선발이 이뤄질 소지가 다분하다”는 우려가 나온다. 기우가 아니다. 그가 방통위원 임기 막바지에 벌인 일들을 잊지 않는다면, 그가 기회를 잡았을 때 자신에게 부여된 권한을 어떻게 휘두르는지, 그가 생각하는 원칙이란 무엇인지 짐작하기 어렵지 않다. 김효재는 기자 앞에서 다시 당당하게 말할 수 있을까. 모두 헛소문일 뿐이라고 말이다.