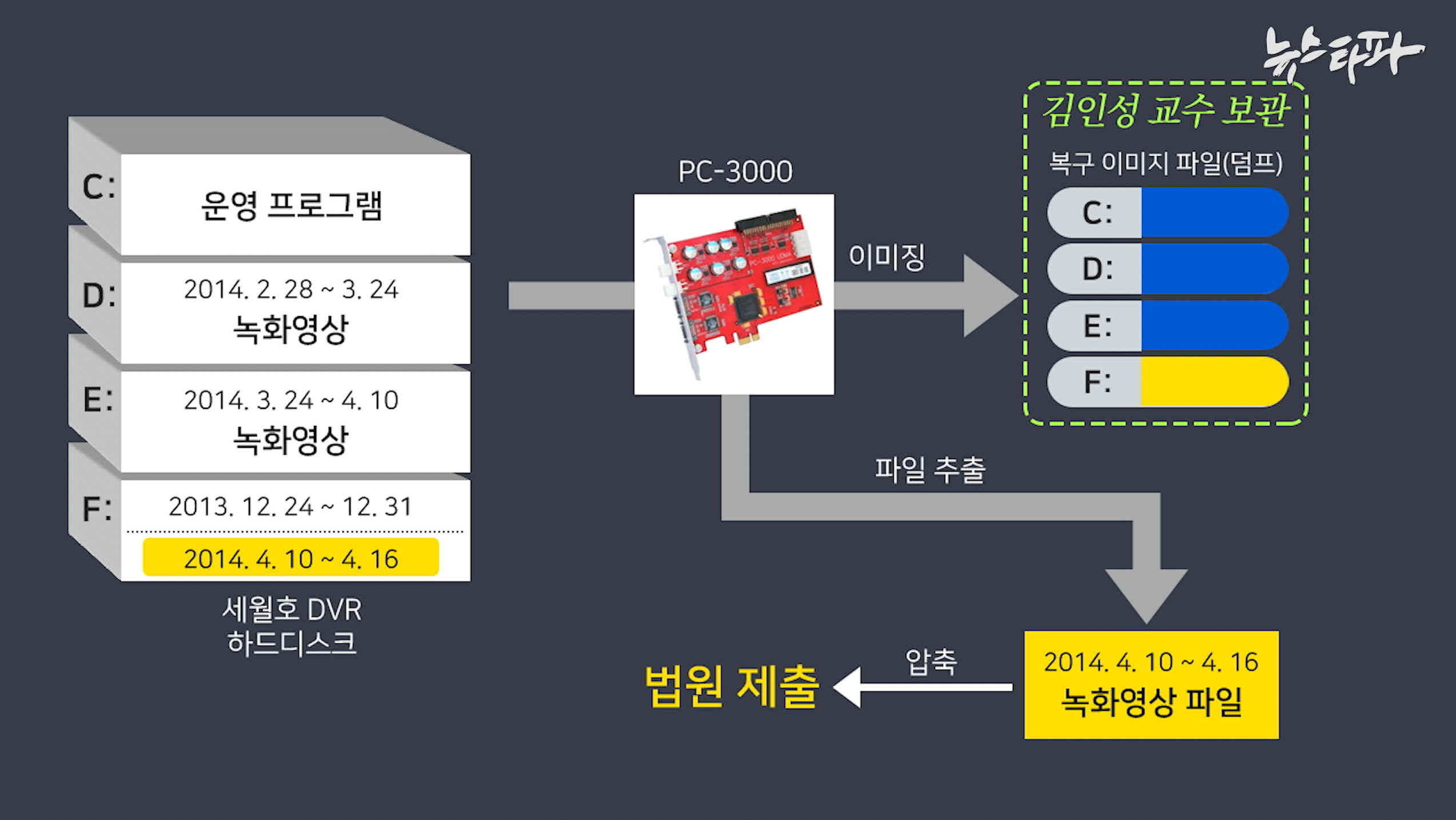

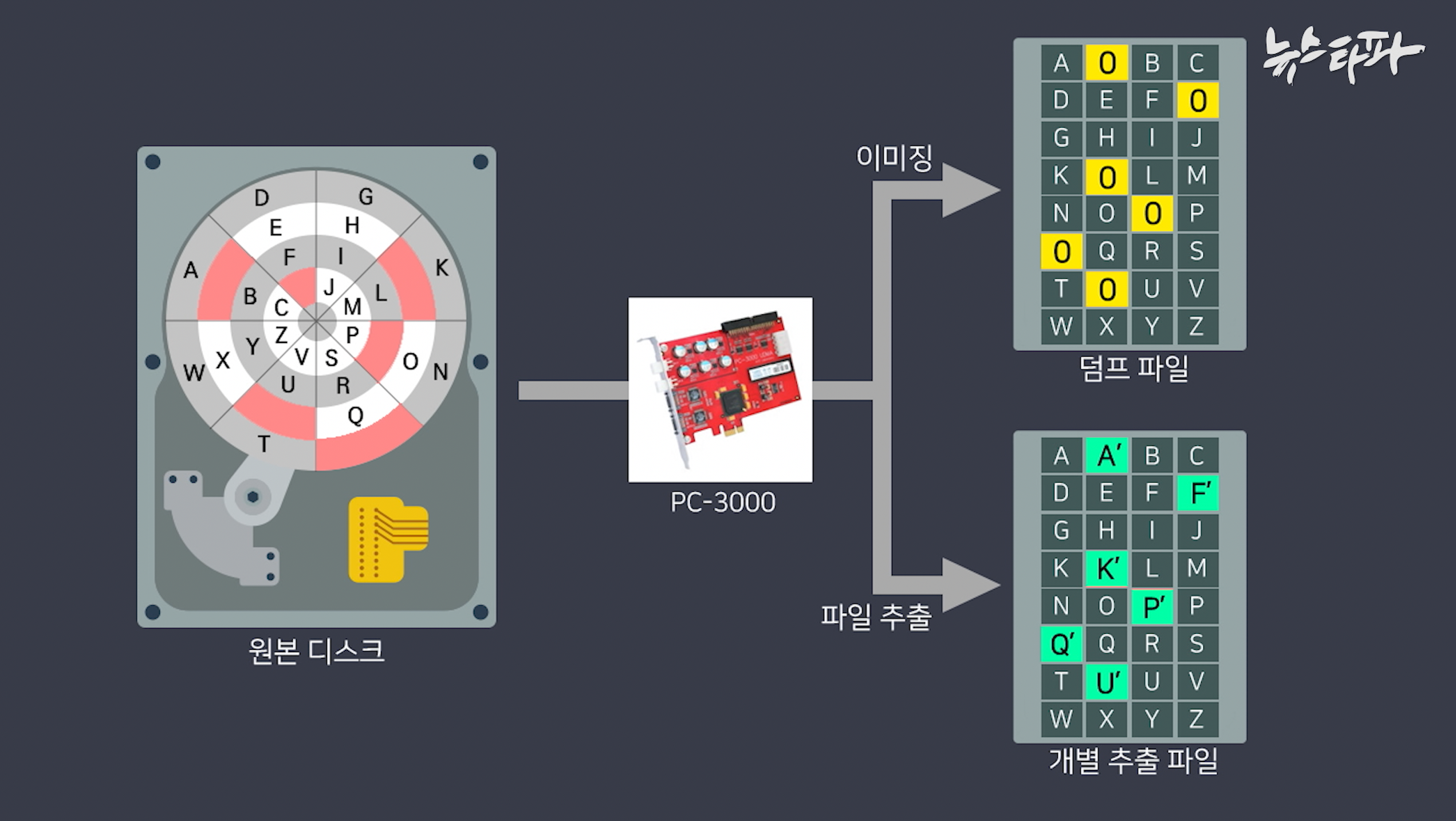

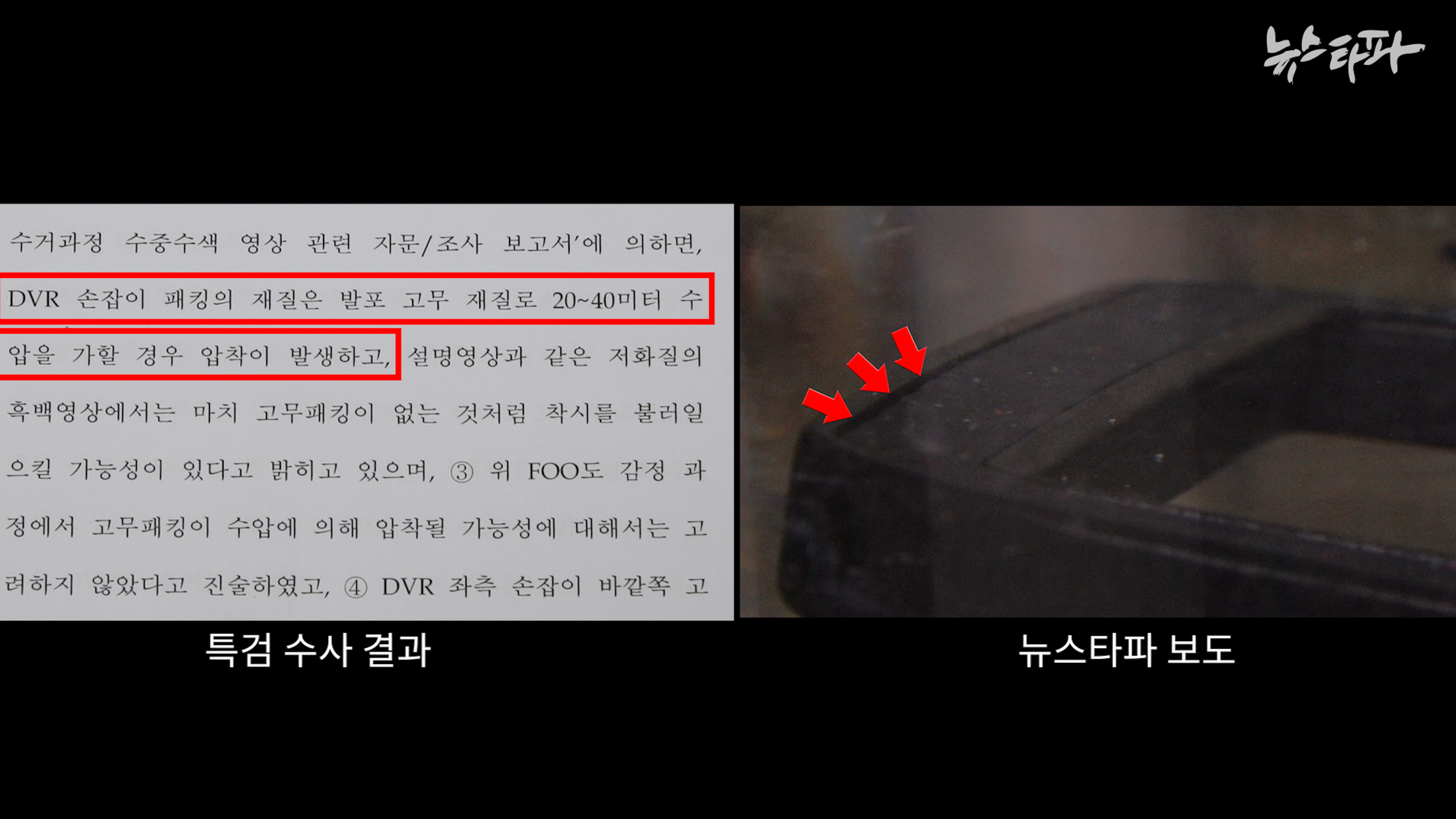

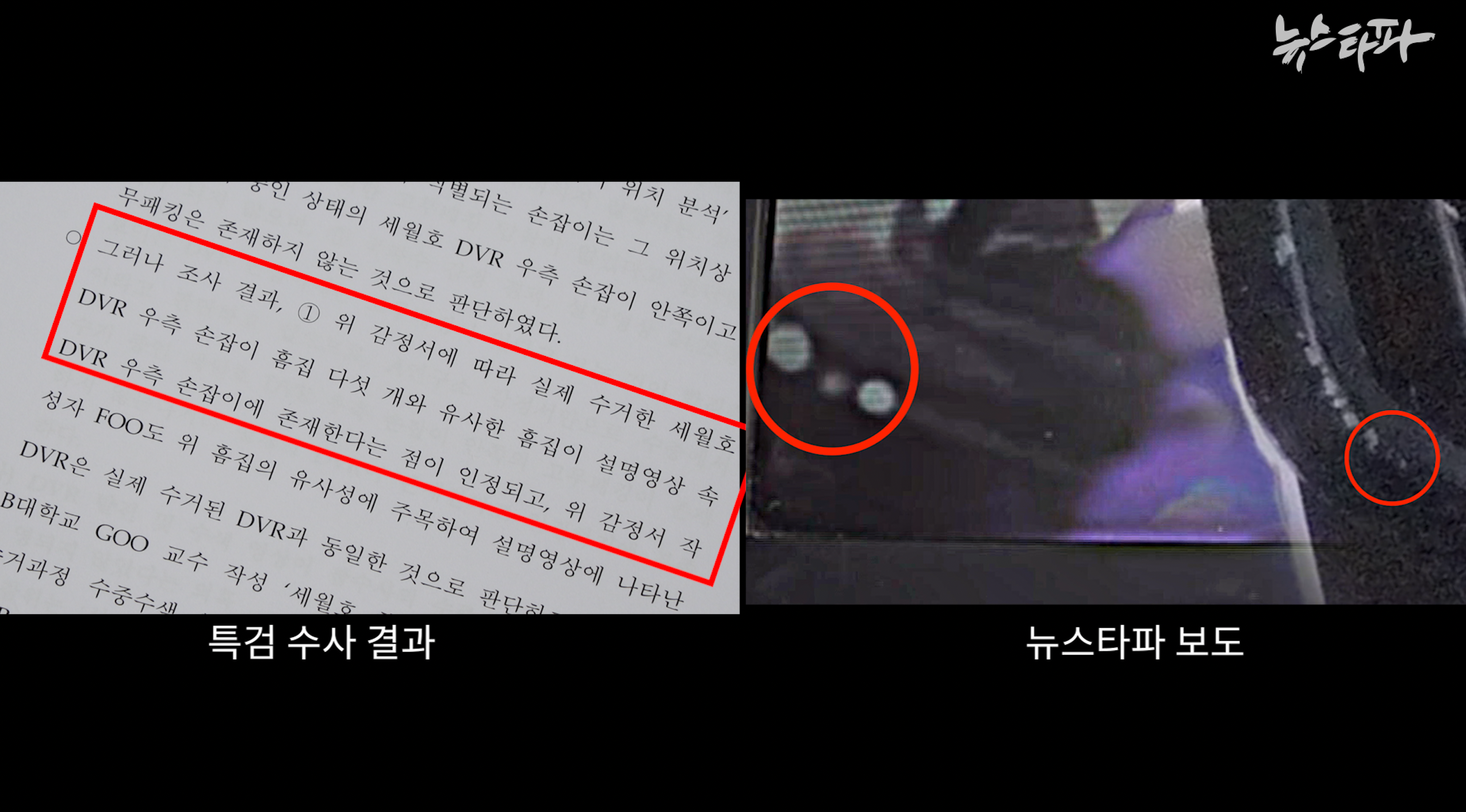

사참위가 제기한 세월호 CCTV 파일 조작 의혹은, 사실상 명정보기술에서 진행된 2개월의 복구 작업 과정에서 누군가 데이터에 손을 댔다는 가설을 밀어붙인 결과였다. 그러나 당시 복구 작업 현장의 보안 상황을 객관적으로 조사했다면 이 같은 가설을 세우는 것 자체가 무리했던 측면도 있다. 김인성 전 교수와 전유형 전 부장, 그리고 작업 현장에서 교대로 불침번을 섰던 세월호 유가족들의 진술을 종합하면, 당시 복구 작업실에는 4대의 CCTV가 설치됐고 유가족들과 변협 소속 변호사들, 해경 등 10명 가까운 인원이 CCTV 모니터실에서 한시도 눈을 떼지 않고 참관을 했다. 매일 같이 작업이 끝난 이후엔 하드디스크 원본을 캐비넷에 넣은 뒤 테이프로 봉인했고, 열쇠는 법원 촉탁인인 김인성 교수가 보관했던 것으로 확인됐다. 당시 현장을 지켰던 세월호 유가족 김병권 씨(단원고 고 김빛나라 아버지)도 “워낙 지켜보는 사람들이 많았기 때문에 누구든 조작 행위를 할 수 없었을 것”이라고 말했다.