‘후쿠시마 원전사고 7년’ 1부 : 대한민국 원전당국은 약속을 지켰는가

2018년 03월 26일 20시 59분

| 뉴스타파 <목격자들>은 후쿠시마 사고 7년 기획으로 지난주 대한민국 원전의 안전 조치 상황을 점검 보도(1부 대한민국 원전당국은 약속을 지켰는가)에 이어 2부에서는 지금도 계속되고 있는 후쿠시마 재앙의 현장과 국내 원전사고시 주민보호대책을 취재했다. |

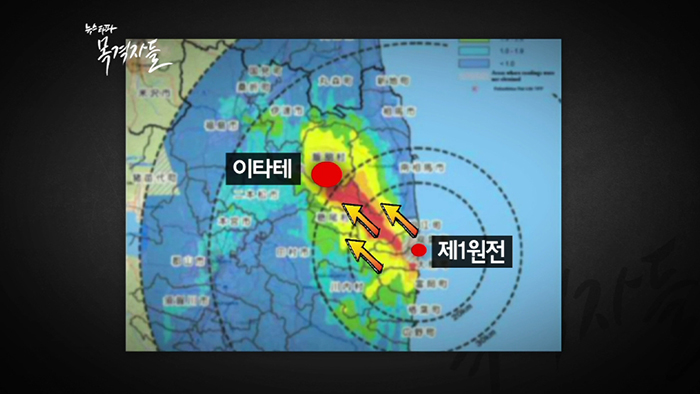

<목격자들> 취재진이 찾은 곳은 후쿠시마현 이타테 마을. 2011년 사고가 난 후쿠시마 제1 원전으로부터 북서쪽으로 40km가량 떨어져 있다. 7년 전 사고 당시 이타테 마을은 바람의 영향으로 시간당 19마이크로시버트 이상의 방사선량이 측정됐다. 일본 자연 방사선량 평균치의 600배가 넘는 수치다. 고농도 오염지역으로 분류됐다.

7년이 지난 지금은 어떨까? <목격자들> 제작진이 마을 주변을 돌며 방사선량 측정기로 측정했다. 그 결과 비교적 제염이 잘 돼 있다고 하는 마을 안쪽에서는 시간당 0.25~0.3 마이크로시버트, 마을 주변 산길 인근은 1마이크로시버트 이상으로 확인됐다. 농가와 인접한 야산 입구에서는 4.7마이크로시버트 이상까지 측정됐다. 일본 자연방사능 평균치의 7배에서 160배에 달하는 수치다.

일본 정부는 지난해 3월 이타테 마을을 피난 구역 대상에서 해제했다. 그러나 이타테 마을 주민 가운데 귀환한 사람은 10%에 불과하다. 이타테 마을 주민은 여전히 원전사고 악몽에서 벗어나지 못하고 있다.

이타테 마을에 대피지시가 내려진 것은 사고 발생 41일째인 2011년 4월 22일이었다. 그리고 실제 피난촌이 마련돼 주민 이주가 시작된 것은 그해 8월 1일이었다. 피폭의 위험 속에 주민들이 방치된 셈인데 대피 지시가 이렇게 늦어진 이유는 뭘까?

당시 일본 정부는 주민 대피의 지역 범위를 제1원전으로부터 반경 2km → 반경 3km → 반경 10km → 반경 20km로 기계적으로 확대했을 뿐이다. 방사능 오염 물질이 바람의 방향에 따라 후쿠시마 원전 북서쪽으로 집중 확산되고 있다는 사실을 간과한 것이다. 이 때문에 원전에서 40km 떨어진 이타테 마을은 즉각적인 피난 대상 구역으로 지정되지 않았다. 그사이 고농도 방사능 물질은 바람을 타고 이타테 마을에 계속 쌓여가고 있었다.

마을 주민 안자이 토루 씨는 사고 당시를 생생하게 기억하고 있었다. 사고 이후 마을에는 검은 눈이 내렸다고 말했다. 원전에서 유출된 방사성 물질이 바람을 타고 와 눈에 섞여 내린 것이다.

2011년 3월 27일 일본 그린피스 등 민간단체가 이타테 마을의 오염상황을 제기하자 일본 정부는 4월 22일에야 이타테 마을을 포함해 원전 반경 20km 외곽의 고오염 지역에 대해 피난 지시를 내리게 된다. 당시 일본 원자력안전위원회는 기상관측을 이용해 방사능 확산 경향을 분석하는 SPEEDI 프로그램을 운영하고 있었다. 그러나 SPEEDI 프로그램의 분석정보는 당시 간 나오토 일본 총리에게 단 한 차례도 보고되지 않았다.

일본 독립언론 ‘와세다크로니클’ 대표 기무라 히데아키 기자는 <목격자들>과의 인터뷰에서 일본 정부와 후쿠시마현 당국이 주민들에게 방사능 확산 정보를 제대로 알리지 않아 피폭의 피해를 키웠다고 말했다. 또 일본 정부와 원전 운영자인 도쿄전력 간 소통의 부재와 정보 판단의 미숙함도 지적했다. 기무라 기자는 후쿠시마 원전사고 당시 사고대응 컨트롤타워의 문제점을 집중 취재해 《관저의 100시간》을 출간했다.

2018년 3월 후쿠시마현 소속 “현민건강조사검토위원회”는 2011년 원전사고 이후 현재까지 확인된 소아갑상선 암 환자는 197명이며 그중 160명이 수술 후 확진 판정을 받았다고 발표했다. 후쿠시마현 내 18세 미만 인구 1,500~2,000명당 한 명의 환자가 발생한 것이다. 이는 전 세계 평균 발병률보다 100배 이상 높은 수치다.

후쿠시마 성인 갑상선암 확진자 역시 남성은 2010년 43명에서 2013년엔 69명으로 여성은 2010년 100명에서 2013년 190명으로 늘었다. 후세 사치히코 후쿠시마 공동진료소 소장은 암 잠복 기간을 고려할 때 2013년 암 확진 환자가 크게 늘어난 것은 2011년 원전사고가 주원인이라고 설명했다. 성인의 경우 갑상선암의 잠복기는 약 2년으로 알려져 있다.

김진선 씨는 경주시 양남면 나아리 주민이다. 그의 집은 월성원전에서 800m 떨어져 있다. 김 씨는 취재진에게 2016년 경주 지진 당시 대피 경험을 설명해줬다. 당시 김 씨는 대피소로 대피하라는 방송을 듣고 곧바로 대피소를 찾았다. 그가 찾은 대피소는 인근 초등학교였다. 그런데 초등학교는 문이 잠겨 있었다고 했다. 관할 지자체가 주민들을 대상으로 교육하고 있는 자료에 따르면 원전재난 발생 시 지정 대피소로 이동한 뒤 공무원의 지시에 따르라고 규정하고 있다.

원전 중대 사고가 일어날 경우 대피로의 확보는 중요하다. 월성원전이 있는 경북 경주시 양남면의 경우 비상시에 대피로로 사용할 수 있는 도로는 원전을 끼고 남북으로 뻗어있는 31번 국도와 북서쪽으로 향하는 외동로가 있다. 31번 국도에서 경주 시내 방향으로 가려면 봉길터널을 지나야 하고 울산으로 가려면 무룡터널을 지나야 한다.

그런데 2016년 10월 4일과 5일 무룡터널과 봉길터널 입구가 잇따라 봉쇄됐다. 태풍 ‘차마’로 인한 산사태가 일어나 터널이 차단된 것이다. <목격자들> 취재진이 만난 양남면 사무소 직원도 이 같은 상황에서 벌어질 차량 정체와 대피 지연을 우려했다. 경주시 원자력 방재 담당 공무원은 비상시 외동로 쪽으로 대피를 유도할 수 있다고 말하면서도 실제 대피에 소요되는 시간은 계산해 본 적이 없다고 답했다.

2017년 부산광역시는 주민 502,200명을 원전 20km 밖으로 대피시키는데 5시간 30분이 걸린다는 시뮬레이션 결과를 내놨다. 미국 원자력규제위원회의 지침을 바탕으로 추산한 것이다. 소개 대상인 502,200명은 고리원전 반경 10km 이내 주민 전체와 10~16km 거주 인구의 20%를 합친 수치다. 부산시는 자가 차량을 통한 자율대피 외에 버스와 기차를 이용한 이중 수송전략을 수립했다고 밝혔다.

하지만 지진 등 자연재해와 원전 사고가 동시 발생해 도로 파손이나 철도선로 이탈 등 최악의 상황에서도 이같은 대피 시뮬레이션이 제대로 적용될지 여부는 미지수다. 부산시 원자력 방재담당자는 완벽한 대비는 어렵지만 선박 등을 이용한 추가 대피전략을 마련해두고 있다고 설명했다.

자연재해와 원전 중대 사고가 동시에 발생할 경우 주민 대피와 구조는 지자체만으로 감당하기 어렵다. 원자력안전위원회도 이런 점을 인정하고 군과 경찰을 포함한 범정부적인 대응매뉴얼을 보강할 것이라고 밝혔다.

취재작가 김지음, 오승아

글 구성 김근라

취재 연출 남태제, 권오정

뉴스타파는 권력과 자본의 간섭을 받지 않고 진실만을 보도하기 위해, 광고나 협찬 없이 오직 후원회원들의 회비로만 제작됩니다. 월 1만원 후원으로 더 나은 세상을 만들어주세요.